Cinta. Kalau bukan karena cinta, dia tidak akan berdiri di sini. Jika bukan demi laki-laki yang dicintai, dia tidak akan menempuh perjalanan sejauh ini. Perjalanan pertamanya ke luar negeri. Memakan jarak separuh belahan bumi dari rumahnya, yang berada di bawah garis khatulistiwa. Tempatnya berdiri saat ini, terletak hampir dekat dengan kutub utara. Untuk bisa sampai di koordinat ini saja dia harus duduk dan melayang hampir sehari penuh di udara. Atau kurang. Tidak tahu. Lilian kehilangan hitungan.

Memang yang harus dilakukan bukan berhitung. Tapi menyelesaikan segala urusan sebelum bergerak untuk mencari jam bulat besar di terminal tiga. Tubuhnya sudah sangat penat. Kepalanya pening dan perutnya mual. Tuhan, kenapa hanya untuk bertemu orang yang dicintai perjuangannya harus seberat ini. Sudah melelahkan, biayanya juga tidak murah. Sebagai orang yang terbiasa hidup sederhana—kalau tidak mau disebut pas-pasan—membuang uang lebih dari lima puluh juta untuk selembar tiket terasa seperti menanggung dosa besar yang tidak terampuni. Uang sebanyak itu hampir mendekati gaji plus bonus setelah satu tahun memeras keringat.

Lilian memejamkan mata, berusaha menyuruh tubuhnya untuk bertahan sebentar lagi. Suara-suara percakapan dalam berbagai bahasa tertangkap telinganya sejak tadi. Begitu turun dari satu jam penerbangan dari bandara Munich-Franz Josef Strauss, kepalanya berdenyut dan kakinya gemetar. Sambil menahan dingin, Lilian mengeratkan syal merah yang melingkari lehernya. Betul kata Mikkel, lupakan pakaian musim panas dan bawa baju-baju tebal. Padahal saat mengecek di internet kemarin, Lilian merasa tidak salah baca kalau sekarang musim panas. Kalau musim panas saja sudah begini menyakitkan, bagaimana dengan musim dinginnya?

Pada saat seperti ini, bagaimana rasa cinta terhadap tanah airnya tidak bertambah? Negara tropis yang hangat lebih cocok untuknya. Scandinavia is too cold for her.

Dengan mengerahkan sisa-sisa tenaga, Lilian melangkah di bandara Kastrup. Laki-laki yang melintas di sebelahnya, dengan ponsel menempel di telinga, berbicara keras sekali, seperti sedang meneriaki seisi bandara, dalam bahasa yang sama sekali tidak dipahami Lilian. Membuat Lilian ingin menyumpal kedua lubang telinganya.

Mata Lilian sibuk memperhatikan papan-papan petunjuk arah—dalam tiga bahasa: Denmark, Inggris, dan Mandarin—di seluruh penjuru bandara, sebelum melangkah lagi untuk bergabung dengan satu gelombang besar orang yang bergerak menuju tempat pengambilan bagasi. Untungnya, dia tidak perlu mengeluh—selama hampir 24 jam ini, sudah berapa kali dia mengeluh?—karena pengambilan bagasi tidak memakan waktu lama, delapan conveyor belt mengirim bawaan semua orang dengan cepat.

Lilian sudah hampir menyerah berjalan saat akhirnya jam bulat raksasa berwarna putih—tempat di mana Mikkel menunggunya—terlihat. Gampang sekali ditemukan. Mencolok. Atau malah menggelikan, menurut Lilian. Jam analog besar tersebut menggantung di atas layar hitam raksasa—yang menampilkan semua jadwal penerbangan dari dan ke bandara ini—di main hall terminal tiga.

Jam delapan pagi. Waktu Copenhagen.

Lilian mengerjapkan mata. Setelah satu setengah tahun tidak bertemu, sosok yang sangat dan paling dia rindukan sekarang benarbenar nyata ada di depan mata. Bukan dalam format .jpeg. Juga bukan dalam bentuk pixel. Tidak melalui perantara layar laptop atau ponsel. Tapi Mikkel versi manusia betul-betul berdiri lurus di depannya. Lilian mengembuskan napas lega. Sejujurnya dia sempat merasa sedikit khawatir saat pesawat mulai meninggalkan Jakarta. Takut kalau Mikkel tidak menjemputnya di Copenhagen. Apa yang harus dia lakukan saat tiba di sini dan tidak bisa menemukan Mikkel?

Tapi Mikkel tidak mungkin melakukan hal itu kepadanya, Lilian percaya. Mikkel terlalu mencintainya untuk membiarkannya sengsara. Mikkel. Laki-laki yang selalu dicintainya. Tinggi, kukuh dan tampan—seperti yang diingat Lilian—dengan dark whased jeans dan black classic coat yang dibiarkan terbuka. Meski terdengar konyol, Lilian tetap mengakui bahwa hatinya menghangat melihat Mikkel menunggunya. Suhu udara delapan derajat Celsius saat ini—terima kasih Accuweather—bahkan tidak akan bisa membuatnya menggigil ketika melihat Mikkel tersenyum kepadanya.

“Mikkel!” Lilian berteriak sekuat-kuatnya.

Masa bodoh orang mengira mereka sedang syuting film atau apa. Realita ini ratusan kali lebih indah daripada belasan judul film yang pernah dia tonton dan puluhan judul novel yang sudah dia baca.

“Hi, Sweets.” Dua kata yang diucapkan Mikkel terdengar menyenangkan di telinga Lilian. Tidak menyakitkan seperti yang didengar Lilian di setiap sesi video call mereka. Di mana mereka hanya bisa bicara, tanpa berbuat apa-apa.

Dengan sekali loncat, Lilian mendarat di pelukan yang selama ini hanya bisa dia bayangkan. Tubuh Lilian sedikit terangkat saat Mikkel mendekapnya dengan sangat erat. Lilian menghirup wangi yang dia rindukan, mengisi penuh paru-parunya. Pipi kanannya menempel di dada Mikkel yang berbalut sweater berwarna biru gelap. Setelah kedinginan belasan jam di pesawat, sekarang terasa hangat sekali. Seluruh bagian tubuhnya hidup kembali. Bahkan sampai hatinya yang terdalam. Ini yang paling dia inginkan. Berada di sini. Di pelukan kekasihnya.

“I missed you.” Lilian menatap ke atas, tepat ke mata biru Mikkel.

“I’ve missed you too.” Tahu apa obat rindu terbaik di dunia ini? Bukan bertemu. Tetapi dibalas dirindukan.

Saat ini, lagu-lagu cinta di ponsel Lilian—yang didengarkan sepanjang perjalanan dari Munich ke Copenhagen tadi—terdengar basi sekali. Suara semua penyanyi tidak seindah suara tawa Mikkel yang baru saja didengarnya. Kalimat mereka tidak sarat makna seperti kata rindu sederhana yang baru saja meluncur dari bibir yang kini menciumi kepalanya.

Mikkel menatap dalam-dalam mata Lilian. “I demand a kiss.”

Lilian menutup bibirnya dengan telapak tangan kanannya. “Aku nggak gosok gigi selama di jalan, Mikkel. Aku nggak mau nyium kamu dengan bibir terbuka.” Memang Lilian sempat berkumur dengan mouthwash, tapi tetap saja dia tidak percaya diri untuk membiarkan Mikkel menjelajahi mulutnya.

“Kalau mau cium, di sini.” Lilian menunjuk bibirnya yang terkatup rapat.

“Kamu pikir kita masih remaja? Ciuman model begitu?” Mikkel menggerutu tidak terima. “Aku sudah pernah menciummu pagi-pagi saat kamu bangun tidur. Dan aku tetap hidup.” Tidak mencium Lilian sama sekali yang akan membuatnya mati.

“Waktu itu, tujuh jam sebelumnya aku gosok gigi.” Yang dimaksud Mikkel adalah ciuman pada saat Mikkel datang ke rumah Lilian selepas subuh untuk memberi kejutan ulang tahun. “Ini aku nggak gosok gigi selama 24 ja….” Sebelum Lilian menyelesaikan kalimat, Mikkel sudah lebih dulu menempelkan bibir di sana.

Lilian sempat melotot sebentar, kaget karena Mikkel tidak memberi aba-aba. Tapi menit selanjutnya, dia sudah memejamkan mata dan ikut melepaskan kerinduan mereka. Tidak ada gunanya melawan, jadi lebih baik menikmati. Lilian bisa merasakan Mikkel tersenyum dalam ciumannya. Ciuman paling panjang dan paling dalam yang dia dapat selama satu tahun ini. Ciuman terbaik, kalau boleh dikategorikan. Mau tidak terbaik bagaimana, ini pertama kalinya mereka bertemu, setelah lebih dari tiga ratus hari.

Peduli setan orang mau bilang apa melihat mereka berciuman di tengah bandara padat begini. Mikkel sudah pernah menciumnya di Soekarno-Hatta. Di sini, di Eropa ini, orang lebih memaklumi—atau malah tidak peduli—dengan hal-hal semacam ini bukan? Otak Lilian berhenti bekerja lagi dan menikmati ciuman panjang ketiganya.

“See? I survived.” Mikkel tersenyum penuh kemenangan.

Ibu jari Mikkel menyapu bibir Lilian dengan lembut. Lalu kembali membungkam bibir Lilian yang sudah siap protes lagi. “I never get enough of you….”

Sulit dipercaya. Setelah belasan bulan bertarung dengan koneksi internet yang busuk, perbedaan waktu, urusan domestik— pekerjaan, keluarga, teman, dan masalah dalam negeri lain—serta masalah-masalah teknis atau non teknis lain, akhirnya mereka bisa bersama lagi. Mengulang ciuman untuk keempat kali. Airport kisses are the best.

Plus, rekor baru dalam sejarah perjalanan mereka. Berciuman di dua negara berbeda. Denmark dan Indonesia.

####

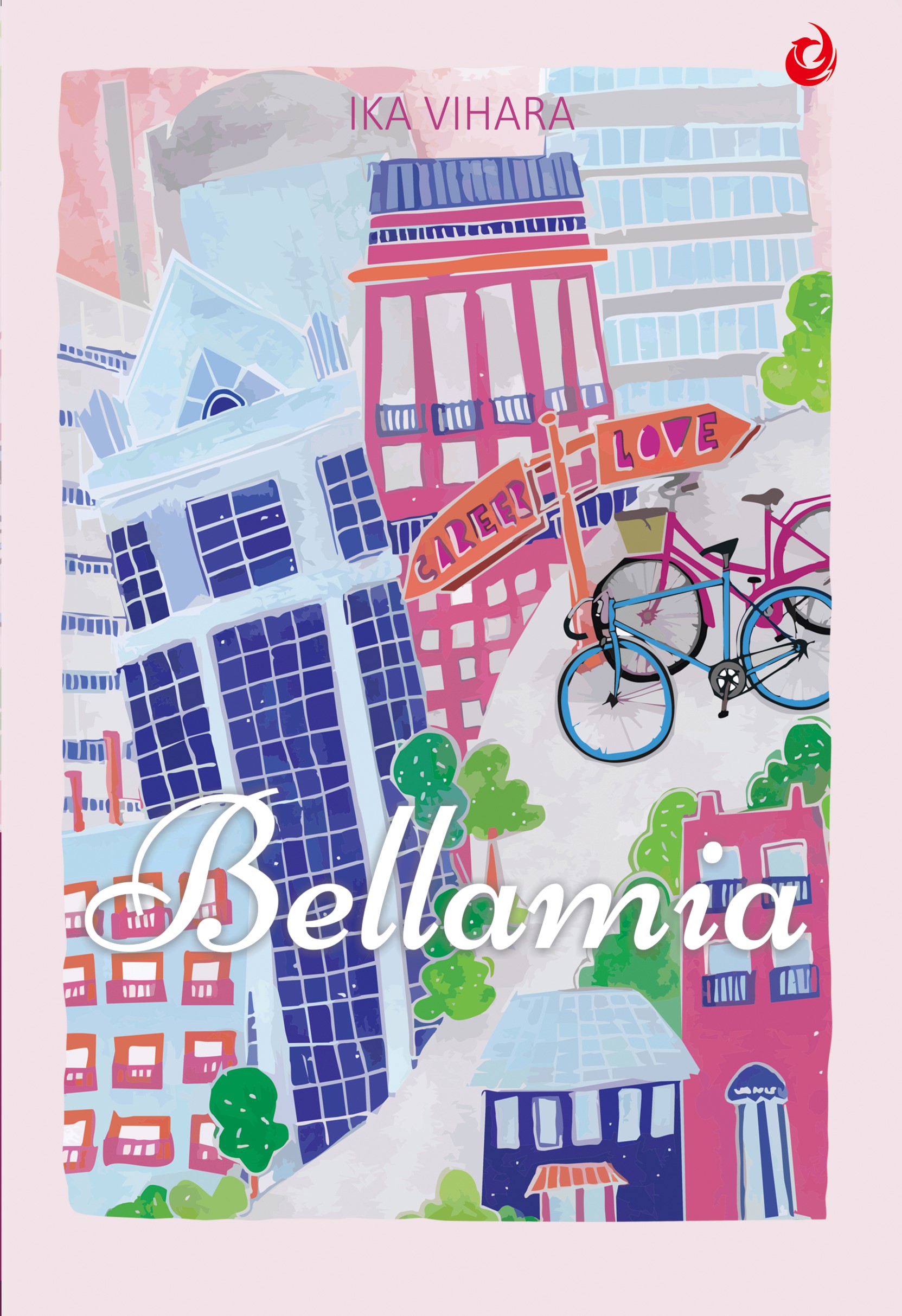

Selengkapnya silakan baca pada novel karya Ika Vihara, Midsommar.

Pembelian dengan bonus Midnatt, silakan menghubungi e-mail novel.vihara@gmail.com

enuliscerita mereka sebanyak tiga judul. Bukan buku bersambung. Tokoh utamanya ganti-ganti, cuma nama belakangnya Moller semua. Sampai hari ini masih ada cerita mereka yang bisa dibaca gratis melalui link di bawah ini:

enuliscerita mereka sebanyak tiga judul. Bukan buku bersambung. Tokoh utamanya ganti-ganti, cuma nama belakangnya Moller semua. Sampai hari ini masih ada cerita mereka yang bisa dibaca gratis melalui link di bawah ini: